A CRIAÇÃO DO ESTADO MODERNO

Uma certa

desonestidade aparece, logo, nas bases da metafísica de Hegel, quando ele proclama

que o conceito de ser, enquanto indeterminado, equivale ao nada — conferindo subrepticiamente validade ontológica absoluta a

esse juízo que só tem sentido gnoseológico, isto é, confundindo a ordem do ser

com a ordem do conhecer, o que, num homem da sua habilidade lógica, verdadeiramente

virtuosíssima, não pode ser um erro involuntário, mas um truque propositado. E, onde há safadeza intelectual há também, inseparavelmente, alguma forma

mais grosseira, mais material, de desonestidade: pesquisas recentes demonstraram

que Hegel, que se declarava fiel do protestantismo e nunca foi membro de qualquer

grupo esotérico ou sociedade secreta, recebia no entanto dinheiro de agremiações

maçónicas interessadas em promover a ideia de uma Religião de Estado que substituisse à Igreja cristã (católica ou reformada)[1].

Com

requintada habilidade sofística, o autor da Filosofia da História argumentava,

de facto, em prol do cristianismo, mas sublinhando que, como o Estado moderno

incorpora e realiza nas suas leis a essência perfeita do cristianismo, a Igreja se tornou desnecessária e o Estado vem a ser a suprema autoridade religiosa.

Isso não faz

de Hegel um intelectual de aluguer, pois a opinião que ele aí expressa não é só

a de quem lhe paga, mas também a sua própria. Mas até que ponto o prémio

financeiro não ajudou a cegar o filósofo para inconsistências que de outro modo

ele teria percebido?

Pois se por um lado não há como duvidar da

sinceridade com que defende a liberdade de consciência individual, por outro é um facto que, ao fazer do Estado moderno a condição necessária e

suficiente dessa liberdade – omitindo-se de a defender contra o próprio Estado –, acaba por se colocar, inadvertidamente, ao serviço da causa

que mais nitidamente caracteriza a política do Anticristo sobre a Terra:

investir o Estado de autoridade espiritual, restaurar o culto de César, banir

deste mundo a liberdade interior que é o reino de Cristo.

Esta intenção é geralmente associada ao

comunismo. Mas ela foi adoptada pelas três formas do Estado moderno: a comunista, a nazi/fascista e a liberal. As três procuraram com igual afinco

substituir-se à Igreja na condução espiritual dos povos:

A primeira,

pela violência física e psicológica, proibindo cultos, fuzilando religiosos,

institucionalizando nas escolas o ensino do ateísmo, fechando templos, nomeando

cardeais fantoches para ludibriar os poucos fiéis restantes.

A segunda, de maneira ainda mais ostensiva,

pelo culto obrigatório da Nação e do Estado.

Mas o Estado liberal, que professa

nominalmente a liberdade religiosa, é dos três o mais eficiente no combate à

religião, como se vê pelo facto de as massas,embora tenham conservado sua fé

religiosa sob a opressão nazi/fascista e comunista, facilmente cederam ao apelo

das “novas éticas” disseminadas pela indústria do espectáculo

nas modernas democracias, e abandonaram, com a religião, até mesmo os

preceitos mais óbvios do direito natural - exercendo livremente seus “direitos humanos” sob a protecção do

Estado democrático, as mulheres que praticam nos EUA um milhão e meio de

abortos por ano em breve terão superado as taxas de genocídio germano-soviéticas.

Muito mais eficiente do que as tiranias de Hitler

e Stalin é o regime liberal que, legalizando e protegendo todas as exigências tirânicas

e autolátricas de cada ego humano, produz milhões de pequenos Stalins e

Hitlers.

Por outro

lado, compensando astuciosamente o desequilíbrio que a libertação desenfreada

dos desejos poderia causar, o Estado liberal produz novos códigos

repressivos que, descarregando a reacção violenta do superego em alvos

moralmente inócuos (o fumo, os beijos roubados, os piropos de rua, o machismo,

o vocabulário corrente, as piadas), dão um Ersatz de satisfação ao impulso

natural da moralidade humana, impedindo-o de expressar-se numa condenação

frontal de um estado de coisas marcado pela impostura obrigatória e universal.

Uma sociedade, com efeito, que pune um olhar

de desejo e dá protecção policial ao assassinato de bebés nos ventres das mães é,

de facto, a mais requintada monstruosidade moral que a humanidade já conheceu.

É claro que o Estado liberal não o faz por meios ditatoriais, mas com o apoio e até por exigência dos

eleitores no pleno gozo de seu direito de exigir e legislar. Pairando acima de

todos, sem nada impor, ele apenas regula sabiamente os conflitos de interesses,

que, excitados até à exasperação pelo estímulo incessante do espírito

reivindicativo, só se tornam governáveis mediante o nivelamento por baixo,

que termina sempre pela instauração duma moral invertida.

Todas as novas reivindicações, resultam em novas leis, cada nova lei resulta em nova extensão da burocracia

governamental, fiscal e judiciária, e, assim, passo a passo, movido pela dialéctica

infernal do reivindicacionismo, o Estado,

sem deixar de ostentar o prestígio duma aparência democrática, acaba por se imiscuir

em todos os sectores da vida humana, por regulamentar, fiscalizar e punir até

mesmo olhares, risos e pensamentos.

E, no instante em que regula a vida interior

dos indivíduos, eis que o Estado liberal, enfim, cumpre à risca o programa

hegeliano, instaurando-se como suprema autoridade espiritual, moral e religiosa,

reinando sobre as almas e as consciências com o novo Decálogo dos direitos

humanos e do politicamente correcto.

O Estado

democrático e igualitário é, no entanto, menos uma realidade que uma aparência. A nova

sociedade, como todas as anteriores, tem as mesmas duas castas governantes — a sacerdotal e a aristocrática, a autoridade espiritual e o poder

temporal — que existirão onde quer que seres humanos se

aglomerem numa colectividade que seja maior que uma família; que existirão

ora de maneira explícita, consagrada na constituição política nominal, ora de

maneira implícita, invisivelmente entre-tecidas na trama de uma constituição que

não reconhece a sua existência mas que não as pode impedir de serem a

verdadeira distribuição do poder; que subsistirão como um código secreto no

fundo de todas as constituições políticas, sejam democráticas ou oligárquicas,

monárquicas ou republicanas, liberais ou socialistas, porque estão imbricadas

na constituição ontológica e até mesmo biológica do ser humano, sendo uma “constante do espírito humano”,

que nenhuma constituição, lei ou decreto, ainda que fundado na vontade da

maioria, pode revogar.

Foi por isso mesmo que a sociedade democrática, enquanto professava a igualdade na distribuição do poder, teve de se elitizar a um ponto que seria inimaginável para os nossos antepassados. Pois uma coisa é ideologia igualitária, outra coisa é sociedade igualitária.

Que a ideologia liberal-democrática se tenha transformado no

instrumento da mais formidável concentração de poder nas mãos de uns poucos, é

menos uma ironia da História do que uma fatalidade inerente à natureza do

poder: não podendo eliminar as castas governantes, ocultou-as, aumentando assim

o seu poder. E embora elas ressurjam sob novos nomes como “burocratas

estatais” e intelligentzia, ninguém as

reconhece, pois todos creem que castas só existem na Índia ou no passado

medieval.

Os nossos

contemporâneos, imbuídos de ilusão igualitária, creem que o mundo caminha para

o nivelamento dos direitos, sem se perguntarem se esse objectivo pode ser

realizado por outros meios senão por uma cada vez maior concentração de poder nas mãos de uns poucos.

Esta ilusão torna-os cegos para as realidades

mais patentes, entre as quais a da elitização, sem precedentes, dos meios de

poder. O imaginário moderno concebe, por exemplo, o senhor feudal como o epítome

do poder pessoal discricionário, e não se dá conta de que o senhor feudal

estava limitado por toda sorte de laços e compromissos de lealdade mútua com

seus servos, e que além disso não tinha outros meios de violência senão uns

quantos cavaleiros armados de espada, lança, arco e flecha; homem entre homens,

era visto por todos no campo e na aldeia, caminhava ou cavalgava ao lado de seu

servo, às vezes trazendo-o na garupa, de volta da taberna onde ambos se haviam

embriagado, e podia portanto, em caso de grave ofensa, ser atingido, inerme,

nas campinas imensas onde o grito se perde na distância, por uma lâmina

vingadora, pela foice do camponês ou, até, por uma faca de cozinha.

Em comparação

com ele, o homem poderoso de hoje está colocado a uma tal distância dos

dominados, que sua posição mais se assemelha à de um deus perante os mortais.

Em primeiro

lugar, os poderosos estão isolados de nós geograficamente: moram em condomínios

fechados, cercados de portões electrónicos, alarmes, guardas armados, matilhas

de cães ferozes. Não entramos lá. Em segundo lugar, seu tempo vale dinheiro,

mais dinheiro do que nós temos; falar com um deles é uma aventura que exige a

travessia de barreiras burocráticas sem fim, meses de espera e a possibilidade

de sermos recebidos por um assessor dotado de desculpas infalíveis. Em

terceiro, os ocupantes nominais dos altos cargos nem sempre são os verdadeiros

detentores do poder: há fortunas ocultas, potestades ocultas, causas ocultas, e os nossos pedidos, as nossas imprecações e mesmo os nossos tiros arriscam acertar num testa de ferro inócuo, deixando a salvo o verdadeiro destinatário que desconhecemos.

Perdemo-nos na trama demasiado complicada das hierarquias sociais modernas, e

temos razões para invejar o servo-da-gleba, que ao menos tinha o direito de

saber quem mandava nele.

Após dois séculos

de democracia, igualitarismo, direitos humanos, Estado assistencial, socialismo

e progressismo, eis a parte que nos cabe do latifúndio global: os poderosos pairam

acima de nós na nuvem áurea de uma inatingibilidade divina.

O servo-da-gleba também tinha o direito de ir e vir, sem passaportes ou vistos e sem ser revistado na alfândega (o primeiro senhor de terras que resolveu taxar a travessia de suas propriedades desencadeou uma rebelião camponesa e pereceu num banho de sangue; o episódio deu tema a uma novela de Heinrich von Kleist: Michel Kolhaas). Tinha ainda o direito de mudar de território, caso lhe desagradasse o seu senhor, e instalar-se nas terras do senhor vizinho, que era obrigado a recebê-lo em troca de uma promessa de lealdade. E, por fim, se caísse na mais negra miséria, tinha as terras da Igreja, onde todos eram livres para plantar e colher, por um direito milenar; a Revolução apoderou-se dessas terras e leiloou-as a preço vil, enriquecendo formidavelmente os burgueses que podiam comprá-las em grande quantidade, e criando a horda dos sem-terra que foram para as cidades formar o proletariado moderno e trabalhar dezasseis horas por dia, sem outra esperança senão a de uma futura revolução socialista (que os viria a recolocar numa condição similar à dos escravos romanos). E, se através de lutas e esforços sobre-humanos o movimento sindicalista obteve finalmente, para essa horda, a jornada de trabalho de oito horas e a semana de cinco dias, ela ainda está muito abaixo da condição do camponês medieval, que não trabalhava, em média, senão uns seis meses por ano.

Eis como o progresso dos direitos nominais não se

acompanha necessariamente de um aumento das possibilidades reais.

Mas esta

distinção escapa aos porta-vozes da ideologia progressista, que confundem

palavras com coisas e intenções com actos.

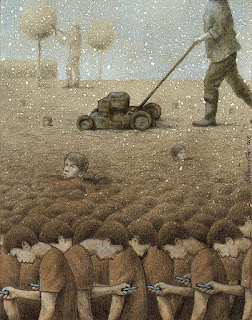

Mas, por complicada que seja a sociedade, a dialéctica do poder no Estado moderno é

diabolicamente simples: incentivados a fazer uso de seus direitos, os cidadãos

reivindicam mais e mais direitos; os novos direitos, ao serem reconhecidos,

transformam-se em leis; as novas leis, para poderem ser aplicadas, requerem a

expansão da burocracia fiscal, policial e judiciária; e assim o Estado torna-se

tanto mais poderoso e opressivo, quanto mais se multiplicam as liberdades e

direitos humanos.

Esse

processo não é inconsciente: em todos os países do Primeiro Mundo, o Estado

tornou-se o proxeneta assumido de todas as minorias insatisfeitas, de cujas

queixas necessita para justificar sua expansão.

Protestos e reivindicações incessantes são

necessários para manter a sociedade num estado de divisão e de mudança psicológica

acelerada, que não possa ser administrado senão por uma burocracia

omnipresente. São necessários também para debilitar todos os poderes sociais

intermediários, de modo que o Estado possa pairar soberanamente sobre um mar de

átomos humanos nivelados e desorganizados entropicamente.

Por isso a

ideologia neoliberal, tão veraz ao discernir os factores que obstaculizam ou

fomentam o desenvolvimento económico, equivoca-se ao sugerir que o “remoção das gorduras” do Estado - o abandono das actividades que não lhe são próprias - esteja associado de modo automático e óbvio a uma

promessa de maior liberdade para os cidadãos. Pois não é só mediante o exercício

de actividades impróprias e acidentais que o Estado oprime as pessoas, mas sim

também — e principalmente —

daquelas que lhe são mais essenciais e próprias: o fisco, a polícia, a justiça,

a educação pública. E estas, em vez de se retrairem no quadro liberal,

tendem antes a crescer desmesuradamente.

E, isto, por duas ordens de razões: primeiro, porque foi

precisamente para as poder expandir que o Estado se retirou da economia;

segunda, porque à medida que se descarrega do fardo económico o Estado busca para

si novos papéis que justifiquem sua existência, e acaba por se imiscuir em

todos os sectores da vida humana antes entregues ao arbítrio privado.

Este é um

ponto que os pensadores neoliberais devem examinar com cuidado, pois as

contradições teóricas no seio de uma ideologia podem ser as sementes de futuros

conflitos que ultrapassem o terreno das meras ideias.

Não é

coincidência fortuita que, nos países do Primeiro Mundo, a vitória esmagadora

das economias capitalistas tenha vindo em conjunto com a crescente intromissão do

Estado na moral privada. Isso acontece tanto nas economias neoliberais como nas social-democráticas.

Nos EUA, a

autoridade pública regulamenta hoje da maneira mais directa e ostensiva todas

as relações humanas, mesmo as mais íntimas e informais, nada deixando para a

livre decisão do indivíduo, da família e das pequenas comunidades.

O poder paternal, por exemplo, deixou de ser

um direito natural inerente à condição humana, para se tornar uma concessão do

Estado, revogável ao menor sinal de abuso.

Um amigo

meu, exilado, desistiu de morar na Suécia, onde um governo

hospitaleiro lhe dera morada gratuita, assistência médica e reforma dourada , por não suportar mais viver num país onde a insolência juvenil é

protegida pela polícia e onde ser pai é expor-se a toda sorte de humilhações

nas mãos de uma santa aliança entre os pirralhos e os burocratas.

A educação e

as comunicações de massa — dois sectores entregues ao

império de intelectuais activistas que um tanto inconscientemente são os mais dóceis

colaboradores do Estado modernizante — atacam por todos

os meios as velhas relações comunitárias fundadas no costume, na religião ou na

natureza das coisas, para acelerar a sua substituição por relações criadas

artificialmente pela administração estatal ou pela dinâmica do mercado.

Cultivam,

por exemplo, a mentira de que as novas gerações escapam ao controle paterno

porque, graças à TV e aos computadores, ficam mais inteligentes a cada dia que

passa — uma asserção que é desmentida pelo miserável

desempenho cultural dos geniozinhos mal lhes

damos um livro para ler. Às vezes vão mais longe: advertem as crianças contra

os graves perigos que correm ao confiar nos seus pais em vez de se entregarem à

protecção do Estado.

É frequente, os media, fundando-se em estatísticas muito grosseiras, espalharem que a maior parte das violações de menores é praticada pelos próprios pais, alertando os jovens para esse problema social e incitando directamente os leitores juvenis a

suspeitarem dos pais, a confiarem de preferência na polícia e nos

assistentes sociais — o que se funda no pressuposto de

que não há violadores na classe dos funcionários públicos.

A expansão

do olhar fiscalizador do Estado (e da intelligentzia) para dentro da

esfera privada tem como uma de suas mais graves consequências a redução da

diferença entre o moral e o jurídico — diferença que,

resguardando da intromissão oficial áreas vitais do comportamento humano,

sempre foi uma das garantias básicas da liberdade civil.

Até há umas décadas atrás, o pai de família que tivesse "um caso" com a empregada atrairia sobre si a desaprovação

da esposa, dos filhos, dos vizinhos, da paróquia — um

castigo moral infligido espontaneamente pela comunidade; e este castigo, sendo

proporcional à falta cometida, era mais do que suficiente para fazer justiça.

Quando ao castigo moral se soma porém a sanção penal e administrativa, o caso

passou da esfera ética para a jurídica — e o Estado, a

pretexto de proteger as ofendidas, na verdade o que faz é usurpar uma

das funções básicas da comunidade, que é a de fiscalizar a conduta moral de

seus membros.

O Estado torna-se, assim, cada vez mais o mediador de todas as relações humanas, mesmo as espontâneas e informais — um galanteio, um olhar, a simples descortesia de acender um cigarro num ambiente fechado.

Aqueles, por exemplo,

que veem algo de bom nas leis contra o fumo são cegos para a monstruosidade que

reside no facto de a esfera jurídico-penal invadir o campo das boas-maneiras.

Uma prova de

que a intromissão do Estado visa menos a proteger as supostas vítimas de abusos

do que a suprimir as velhas formas de associação é que as novas legislações de

direitos dão sistemática preferência às reivindicações que separam os homens

sobre aquelas que os unem.

A protecção oficial ao aborto, por exemplo,

faz da mulher uma unidade autónoma, que decide ter ou não ter filhos sem a

menor necessidade de consulta ao marido. A procriação deixa de ser uma decisão

familiar, para se tornar um trato em separado entre a mulher e o Estado: o divide

ut regnes invade o quarto nupcial.

O Estado

utiliza-se das reivindicações de autonomia dos indivíduos —

reivindicações particularmente fortes nos jovens, nas mulheres, nos

discriminados, nos ressentidos de toda a sorte —, como de

um isco para os prender na armadilha da pior das tiranias. “Libertando” os homens de seus vínculos com a família, a paróquia, o

bairro, protegendo-os sob a imensa rede de serviços públicos que os livra da

necessidade de recorrer à ajuda de parentes e amigos, oferecendo-lhes o engodo

de uma garantia jurídica contra os preconceitos, antipatias, sentimentos e até

olhares de seus semelhantes — uma garantia jurídica

contra a vida, em suma —, o Estado na verdade divide-os, isola-os e enfraquece-os, cultivando as susceptibilidades neuróticas que os

infantilizam, tornando-lhes impossível, por um lado, criar ligações verdadeiras

uns com os outros, e, por outro, sobreviver sem o amparo estatal e muita professional

help de um exército de assistentes sociais.

Niveladas todas as diferenças, cada ser humano

torna-se uma unidade abstracta e amorfa, o “cidadão”, nem homem nem mulher, nem criança nem adulto, nem jovem

nem velho, cuja soma compõe a massa atomística dos protegidos do Estado — tanto mais inermes e impotentes quanto mais carregados de

direitos e garantias.

Daí o fenómeno alarmante da adolescência

prolongada — hordas de cidadãos, biológica e

legalmente adultos, devidamente empregados e no gozo de seus direitos, mas

incapazes de assumir qualquer responsabilidade pessoal nas ligações mais íntimas;

perpetuamente à espera de que alguém faça algo por eles; cheios de autopiedade

e indiferentes aos sofrimentos alheios; sempre trocando de namoradas, de

amigos, de terapeutas, de planos e objectivos de vida, com a leviana

desenvoltura de quem troca de camisa.

Se a bête noire visada por todas as

campanhas de protecção dos direitos é sempre o macho adulto heterossexual, isto

não ocorre por casualidade nem por mera birra feminista, mas por uma exigência

intrínseca da dialéctica do poder: numa sociedade onde todo cidadão pertencente

a esse grupo é estigmatizado como um virtual espancador de mulheres, sedutor de incautas e violador de crianças, não espanta que ninguém queira amadurecer

para ingressar nele; que todos prefiram permanecer adolescentes e, no mínimo,

sexualmente indecisos — o que é uma condição sine

qua non para a dissolução dos caracteres na sopa entrópica da “cidadania”.

Evoluímos, assim, para uma sociedade onde não

haverá mais a diferença entre adultos e crianças, pois todos serão menores de

idade; onde já não haverá pais e filhos — somente a

multidão inumerável dos órfãos de todas as idades, reunidos num imenso colégio

interno sob a tutela do Estado protector, cada um com um luzente crachá de “cidadão”[3].

E a situação assim criada terá o dom da

auto-multiplicação: após ter infantilizado os cidadãos, o Estado alegará a

deficiência de seu juízo moral para se meter cada vez mais em suas decisões

privadas.

A intromissão directa nas relações familiares hoje praticada pelo media, exemplifica uma entre dezenas de maneiras pelas quais a aliança do Estado modernizador com a intelectualidade activista e com as forças do mercado utiliza as crianças e jovens como “agentes de transformação social”, um termo elegante que significa, em português claro, instrumentos de agitprop. O uso de menores de idade como veículos de propaganda, embora seja claramente um abuso da inocência alheia, tornou-se de há umas décadas para cá um costume tão generalizado que, dessensibilizados pela repetição, já não reparamos no que ele tem de imoral e criminoso.

Começou, na Revolução Francesa. Foi depois assimilado pelos anarquistas e comunistas: usando garotos fanatizados para atirar bombas na aristocracia, esses movimentos tinham não somente um exército de recrutas facilmente governáveis, mas levavam ainda a indiscutível vantagem publicitária dos martírios infantis.

Em contrapartida, a indústria capitalista descobriu o emprego publicitário da candura infantil para a venda de toda sorte de produtos. O uso foi duplo: por um lado, as crianças posando em anúncios funcionavam como emblemas, fortemente atractivos para a sentimentalidade popular, das qualidades excelsas que se desejava associar a determinados produtos. Por outro, caso o produto se dirigisse ao próprio público infantil — brinquedos ou doces —, podia-se contar com o tremendo apoio representado pela pressão que as hordas de consumidores juvenis exerceriam sobre seus pais.

Na década de 60, as seitas pseudomísticas, investindo de preferência sobre o público juvenil, puderam contar não somente com reservas de credulidade quase inesgotáveis, mas também com a acção de solapamento com que a tagarelice adolescente ia minando os alicerces da confiança familiar, até fazer com que pais e mães, desesperados pela inocuidade de seus argumentos, acabassem por se render e assimilar ainda que parcialmente toda sorte de novas crenças e manias, por bárbaras e imbecis que fossem, ao menos para salvar o que restasse da comunicação doméstica.

Porém o melhor de tudo veio a partir da década

de 80, quando praticamente todas as organizações empenhadas em qualquer tipo de

objetivos soi disant humanísticos, libertários, educacionais etc.,

adoptaram maciça e universalmente o uso do marketing infanto-juvenil,

tornado assim, pela repetição universal, um costume legítimo e aceitável que já

não nos inspira o que em épocas menos abjectas seria uma natural repugnância.

Hoje em dia já não são partidos radicais nem

tubarões capitalistas que exploram o narcisismo infantil e a vaidade juvenil

como instrumentos de pressão para nos levar a fazer o que não queremos, a

comprar o que não precisamos, a renegar nossas crenças e valores e a

adaptarmo-nos a toda sorte de caprichos idiotas para não sermos reprovados

socialmente e não nos tornarmos párias. Não: quem faz isso já não são organizações

subversivas, comerciantes inescrupulosos e seitas de excêntricos: são fundações

educacionais, são ONGs dirigidas por intelectuais de prestígio, são governos, são

organizações internacionais como a ONU, a Unesco — são,

enfim, aquelas entidades que professam exactamente defender os mais altos

valores humanos, entre os quais... o respeito à criança e ao adolescente.

Mas, se já é um desrespeito intolerável usá-los como instrumentos de campanhas de vasta envergadura, cuja origem desconhecem, cujas implicações políticas mal imaginam, mais cruel ainda é que esse uso seja fundado, sempre e sistematicamente, na lisonja mais descarada à vaidade pretensiosa do público juvenil, de modo a dar a entender a essas hordas de mini-imbecis que nada está acima de sua compreensão, por mais imaturos e inexperientes que sejam; que não há assunto, por mais subtil, por mais obscuro, no qual suas opiniões e desejos não devam, em última análise, prevalecer, pois, afinal, Morgen zu uns gehört[4] — e, por conta do brilhante futuro a que são convocados, já devem ir exercendo no dia de hoje sua pesada quota de poder.

Devem, por exemplo, ouvir a mensagem da casta intelectual, retransmitida

por professorazinhas semiletradas, e levá-la aos seus lares, onde imporão — mensageiros da modernidade — os

novos valores e critérios a seus atónitos progenitores. Devem ler com atenção

devota o Estatuto da Criança e do Adolescente e, ao chegar a casa,

reivindicar de seus pais o cumprimento dos quesitos ali formulados, segundo a

interpretação que lhes deem o notório saber jurídico de suas mestras e a

peculiar acuidade jurisprudencial de meninos de oito anos. Devem receber os

ensinamentos morais transmitidos por espevitadas actrizes de TV — as mais altas autoridades em questões de consciência, como

se sabe — e em seguida repeti-los em família, até que

pai e mãe, temerosos de serem ultrapassados para, acabem adoptando toda sorte de

puerilismos da moda como se fossem as novas Tábuas da Lei.

O uso de crianças como “agentes de transformação social” tem consequências temíveis, não só para elas mesmas, mas para a sociedade em geral. Em primeiro lugar, leva-as a um sentimento hipertrofiado de sua própria importância, tornando-as virtualmente inadaptadas às limitações da vida adulta: o menino que, na adolescência, se sentiu um líder, um agente criador do destino colectivo, terá, ao ingressar no mundo da economia e do trabalho, a decepção de ver que agora se tornou um número anónimo, um joão-ninguém — e não haverá outro meio de escapar da depressão daí decorrente senão agarrando-se a sonhos e ilusões juvenis, isto é, adquirindo os traços e sintomas da adolescência prolongada.[5] Em segundo lugar, é óbvio que a lisonja às pretensões mais descabidas da juventude é uma das causas principais da criminalidade juvenil, que cresce assustadoramente em todo o mundo.

A intelligentzia, que é a maior culpada

pela utilização dos menores como instrumentos para o marketing dos “novos valores”, isenta-se então de

sua responsabilidade, procurando atribuir a criminalidade juvenil ao atraso

económico e à miséria.

Do mesmo

modo, a classe que propagou a moda do sexo livre e o culto erótico das ninfetas

(festejando por exemplo Nabokov, Lewis Carroll e as fotos de David Hamilton) enche-se de brios hipócritas ao denunciar abusos sexuais contra menores de idade,

dando a entender que são efeitos da pura desigualdade económica, para os quais

a cultura não contribuiu em absolutamente nada, como se as acções humanas

resultassem directamente do saldo bancário e não dos desejos alimentados pela

imaginação.

Quanto à família,

a ideia de sua aliança natural com o Estado é um mito. O Estado só foi

protector da família enquanto teve de atender à pressão de poderes sociais mais

antigos, como a Igreja e os remanescentes da aristocracia. Mal se livrou desses aliados incómodos, revelou ser menos o protector da família que o protector

do divórcio, do aborto e do sexo livre.

E, isto, porque a família e todas as

comunidades tradicionais — religião, círculos de

amizade, lideranças e lealdades territoriais — são por

natureza os mais fortes oponentes da autoridade estatal, que elas procuram

diluir numa hierarquia de poderes sociais diferenciados e numa complexa rede de

associações informais. A sociedade moderna caminha decisivamente para a destruição

desses poderes intermediários e das associações humanas que os sustentam, de modo

que o indivíduo fique sem conexões orgânicas em seu redor, impotente e solitário no

oceano do mercado livre, e ligado directamente só ao Estado.[6]

O número

assombroso de indivíduos que, na Europa e nos EUA, vivem sem família, sem

amigos, sem outra relação humana excepto com os funcionários da previdência

social, é a mais triste demonstração desse facto. Esse exército de solitários é

o resíduo inevitável de uma equivocada luta pelos direitos humanos.

Os

movimentos de direitos, chefiados como geralmente são por pseudo-intelectuais

de miolo mole, nunca se dão conta de que suas conquistas são obtidas à custa da

inflação do poder estatal, do definhamento das relações humanas, da extinção de

todas as virtudes morais básicas que tornam a vida digna de ser vivida.

A prova mais

contundente é a proliferação de novas esquadras de polícia e tribunais especializados, que se segue a cada nova proclamação de direitos: da

mulher, do menor, da terceira idade; dos gays; em seguida virão as dos deficientes físicos, dos

loucos, dos gordos, e talvez até dos esquisitões, incumbida de proteger pessoas

como o autor destas linhas contra aqueles que nos chamarem de esquisitos.

Nenhuma avaliação séria da relação custo-benefício

deixará de mostrar que, em cada um desses casos, a protecção que essas

entidades recém- criadas darão aos novos direitos é apenas uma possibilidade teórica,

ao passo que a ampliação do poder estatal é o resultado imediato, líquido e

certo de sua mera existência.

Esta existência aliás terá de ser financiada

por todos aqueles que, jamais tendo abusado de uma donzela, de um menor de

idade ou de quem quer que seja, pagarão para ver sua autoridade familiar

contestada por funcionariozinhos semiletrados e arrogantes, imbuídos da missão

de proteger, em princípio, todas as crianças contra todos os pais e todas as

mulheres contra todos os homens.

E quando se verificar enfim que todo esse

crescimento canceroso da burocracia não diminuiu em nada as violências que lhe

servem de pretexto, isto só será um novo pretexto para verberar a

irresponsabilidade moral dos cidadãos e justificar a criação de mais e mais órgãos

policiais, judiciais, assistenciais e assim por diante.

O Estado tende a alimentar a

irresponsabilidade moral para se poder alimentar dela.

Muitas

pessoas acreditam que a proliferação das ONGs prova uma tendência contrária — uma tendência a limitar os poderes do Estado e enfatizar as

iniciativas espontâneas dos cidadãos. As ONGs podem ter surgido com essa intenção,

mas, submetidas à lógica do mercado, elas não sobrevivem se não crescem; e não

crescem senão quando se reúnem em imensos conglomerados mundiais, que acabam por se

associar a interesses estatais e empresariais e vão perdendo toda ligação com

sua origem comunitária.

No Brasil, o

esquematismo do debate entre “privatizantes” e “ estatizantes”

tem tornado essas contradições da ideologia neoliberal invisíveis tanto para

seus adeptos como para seus opositores — ambos iludidos

pelo pressuposto de que, quando o Estado interfere na economia, interfere em

tudo, e de que quando sai dela deixa as pessoas livres em tudo o mais.

A superioridade das propostas liberais sobre

as socialistas no que diz respeito à economia não nos deve levar ao engano de

ver no neoliberalismo algo mais do que ele é: uma ideologia, com todas as

limitações do pensamento ideológico, inclusive a de subrepor as expectativas

aos factos e, de olho nos fins políticos ambicionados, não enxergar o que se

passa diante de todos os narizes humanos, na actualidade deprimente da vida

cotidiana.

Pois, se do

ponto de vista económico o Estado e o mercado são poderes antagónicos e

concorrentes, o mesmo não se dá quanto à administração da vida psicossocial,

onde esses dois gigantes anónimos e impessoais frequentemente se aliam contra

todos os liames comunitários e familiares que constituem a última protecção da

intimidade humana.

Embora uma

economia de mercado seja claramente menos opressiva para os cidadãos do que uma

economia socialista, a liberdade para o mercado não garante automaticamente

liberdade para as consciências. Na medida em que der por implícita e automática

uma conexão que, ao contrário, só pode ser criada mediante um esforço

consciente, o neoliberalismo omitir-se-á de cumprir o papel que se propõe, de

abrir o caminho para uma sociedade mais livre por meio da economia

livre: se uma opção económica se torna o critério predominante se não único a

determinar os rumos da vida colectiva, o resultado fatal é que os meios se

tornam fins.

E o mercado

tem um potencial escravizador tão grande e perigoso quanto o do Estado.

O que há de

mais irónico no confronto socialismo-neoliberalismo é que hoje em dia os

derrotados socialistas, inconformados com a frustração de seus planos na nova

ordem, acabam por descarregar todos os seus velhos ímpetos estatizantes no apoio

descarado às intromissões do Estado neoliberal na vida privada, e assim tornando-se os aliados dos seus antigos inimigos num esforço comum para levar o

neoliberalismo pelo caminho do pior.

resto – inclusive

a moral privada e a intimidade das consciências. E os neoliberais, por julgarem

que é mais vital preservar a liberdade de mercado do que qualquer outra, e por

desejo talvez de apaziguar o ressentimento dos derrotados, vão cedendo,

cedendo, até que o novo Estado acabe por construir, sobre o arcabouço da

economia capitalista, uma espécie de administração socialista da alma – o socialismo da vida interior.

Mais sábio

seria que os adeptos de ambos os partidos, conservando cada facção a pureza de

seus pontos-de-vista, concordassem em submeter a disputa ao critério de valores

superiores, aqueles que conferem sentido e legitimidade moral a qualquer opção

económica que seja.

A concepção

iluminista do Estado leigo, com todas as doces promessas que trouxe à

humanidade, carregava dentro de si o germe do monopólio estatal do sentido da

vida: acima das religiões, acima das consciências individuais, é ao Estado — casta dirigente ou aristocrática —

que cabe, sob as bênçãos da intelectualidade — casta

sacerdotal — dirigir o processo de modernização,

portanto determinar o sentido da vida colectiva, os valores e critérios morais,

o certo e o errado, o verdadeiro e o falso.

Seja na

social-democracia, seja no neoliberalismo, Ex Status nemo salvatur: fora

do Estado não há salvação.

Esta é a única questão que importa para o destino do mundo: estaremos, por um caminho ou pelo outro, condenados a viver sob a religião de César?

César tomou conta do que é de Cristo?

Caso a resposta seja afirmativa — e não vejo

como escapar da resposta afirmativa, a não ser por uma hipotética rebelião das

religiões contra o monopólio estatal do sentido da vida —,

surge então uma pergunta derivada: a submissão do mundo à religião de César não

é a mesma coisa que a submissão do mundo a César?

Olavo de Carvalho, texto composto de vários trexos do livro Jardim das Aflições

[1] V., a

propósito, o trabalho notável de Jacques D’Hondt, Hegel

Secret. Recherches sur les Sources Cachées de la Pensée de Hegel, Paris,

P.U.F., 1968.

[2] Embora não

seja pai de família, um premiadíssimo escritor gay, no Jornal do

Brasil de 1996, defendia como justa e saudável a prática da pedofilia, de

vez que as criancinhas, aos três anos, já têm um tremendo sex appeal e

jogos de sedução de fazer inveja a Sharon Stone. Ninguém saltou à goela do

declarante, nem o expulsou a pontapés, nem muito menos se lembrou de processá-lo

por apologia do crime. São todos pessoas educadas, cultas, de alma delicada e sentimentos

estéticos incompatíveis com os instintos violentos. Somente a mim parece ter

ocorrido a ideia de que seria difícil resistir ao impulso de abater a tiros, como

a um cachorro louco, quem se aproximasse de meus filhos imbuído de semelhante

doutrina.

[3] Citoyen:

palavra terrível, cuja aura de prestígio vem do esquecimento: o principal

direito que a Assembléia francesa concedeu ao citoyen foi o de servir

obrigatoriamente ao Exército, sob pena de ir para a guilhotina. Com isto a

Revolução atirou para os ares uma das mais belas conquistas da civilização — a

liberdade pessoal de não guerrear, respeitada desde o Império romano — e

inaugurou a era do envolvimento sistemático das populações civis no morticínio

generalizado. Citoyen significa: súbdito da burocracia militarista.

[4] “O futuro pertence - nos” — título e

refrão do hino da Juventude Nazista.

[5] Por que

os jovens de hoje têm tanta pressa de “se realizar” antes dos vinte e cinco anos e entram em depressão quando não

o conseguem? Porque a mitologia do nosso tempo associou a ideia de juventude ao

sentido da vida, de modo que, passada a juventude, a vida já não tem mais

sentido.

[6] Resumindo

o livro de Patricia Mongan, Farewell to the Family? (London, Institute

of Economic Affairs, 1995), Janet Daley escreve em sua coluna em The Times,

5 jan. 1995: “O que estamos produzindo é uma nova ‘classe guerreira’ de homens

separados da influência socializante da família e das responsabilidades domésticas...

É apenas uma questão de tempo até que algum demagogo procure

organizar essa delinquência anárquica. Esses homens

deslocados são o alimento ideal para o recrutamento fascista”.

Isso ocorre, segundo Morgan, porque o governo britânico adoptou “um programa de desincentivos financeiros ao casamento e à

estabilidade familiar, que só os casais mais determinados (e afluentes) podem

ficar livres de suas desvantagens. Uma mãe solteira com dois filhos pode trabalhar

20 horas por semana a £4 por hora e terminar com £163.99, deduzido impostos e

aluguel. Um homem casado pai de dois filhos, trabalhando por 40 horas com a

mesma remuneração, será deixado com apenas £130.95. Trabalhando em período

integral, ele ganhará £33 a menos que a mãe solteira trabalhando meio período.

Pergunte a si mesmo por que, então, uma garota da classe operária não há-de

considerar um marido como algo menos que inútil. E será ainda incentivada nessa

convicção por suas irmãs feministas de classe média, cuja ideologia ajudou a

criar essa política fiscal. O Estado encara agora cada pessoa como uma unidade

autolimitada, atomizada, com estrita igualdade

matemática em termos fiscais. O fato de ser casada não

conta para nada... O casamento está deixando de ser reconhecido pelos sistemas

legais e fiscais”. Sublinhando que toda essa situação

foi criada no governo liberal da Sra. Thatcher, a colunista enfatiza que um

velho slogan da esquerda — “arranhe a casca de

um liberal e encontrará um fascista” — está se tornando

verdade, num sentido diferente do que lhe davam os esquerdistas. Não é que o

liberal, no fundo, seja fascista: é que a política liberal (ou, mais

propriamente, liberacionista) cria hordas de homens isolados e revoltados que

serão as massas de militantes fascistas de amanhã.

Comentários

Enviar um comentário